Radarsensoren messen Her(t)zschlag

Winzige Linsen und Antennen, aufgebracht im additiven Fertigungsverfahren, machen den neuen Radar-Chip extrem kompakt, robust gegen Umwelteinflüsse und universell verwendbar. Robotik in Industrie und Medizin werden die größten Einsatzgebiete sein.

„2006 war für uns schon abzusehen, dass Robotik und Automatisierung die Industrie revolutionieren“, denkt Wolfgang Winkler zurück an das Jahr seiner Firmengründung. Da war „Industrie 4.0“ als Begriff noch nicht jedem so geläufig wie heute. Der Spezialist für elektronische Bauelemente und weitere Kollegen vom IHP Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik in Frankfurt (Oder) waren so weitsichtig, für Radarsensoren einen großen Markt zu erkennen. Denn basierend auf einer neuen Silizium-Germanium-Technologie konnten zu jener Zeit erstmals hochfrequente Radar-Chip-Systeme entwickelt werden. Winkler und sechs Kollegen gründeten „Silicon Radar“ als Spin-off des IHP. Inzwischen hat die Silicon Radar GmbH ein hochqualifiziertes internationales Mitarbeiterteam. „Wir sind Technologieführer bei Radarsensoren im Hochfrequenzbereich über 120 Gigahertz“, sagt der Technische Direktor Wolfgang Winkler. Nur fünf mal fünf Millimeter klein ist das derzeit meistverkaufte Serienprodukt: ein 120-Gigahertz-Radar-Chip, der von vielen Unternehmen in unterschiedliche Sensoren eingebaut wird – etwa um Geschwindigkeiten oder Füllstände zu messen, um Materialien zu prüfen oder für industrielle oder medizintechnische Anwendungen. Das Besondere: Die Antennen und Linsen sind nur wenige Millimeter groß und in die winzigen Chips integriert. „Im Nahbereich können damit Genauigkeiten unterhalb von Millimetern erzielt werden“, sagt Wolfgang Winkler.

Die Roboter sensibilisieren

Selbst der Laie kann sich gut vorstellen, wo diese Radar-Chips zum Einsatz kommen: in der Mensch-Maschine Interaktion etwa, wo es darauf ankommt, dass der Roboter seine Umgebung genau erkennt. Von automatischen Rasenmähern und Staubsaugern wird erwartet, dass sie Hindernisse erkennen, ebenso von selbstfliegenden Drohnen.

Silicon Radar investiert in die Forschung, um kundenorientierte Serienprodukte auf höchstem technologischen Niveau zu entwickeln. „Ein vielversprechendes Anwendungsgebiet für hochauflösende Radarsensoren ist die Medizintechnik“, sagt der Technische Direktor Winkler. Um die technologische Basis zu schaffen für noch zuverlässigere, effizientere, robustere und preisgünstigere Radar-Chips, hat sein Unternehmen gemeinsam mit der Technischen Universität Dresden und dem Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS in Dresden das Forschungsprojekt „Hertz“ initiiert und erfolgreich durchgeführt. Ziel war es, die additiv-generative Fertigung – sprich den 3D-Druck – zu nutzen, um Linsen und Antennenstrukturen direkt auf den Mikrochips zu erzeugen. Das Technologievorhaben „Hertz“ gehört zum Konsortium „Additiv-Generative Fertigung – AGENT-3D“ und wird im Rahmen des Programms „Zwanzig20 – Partnerschaft für Innovation“ vom Bundesforschungsministerium gefördert.

Erkennen von Lebenszeichen

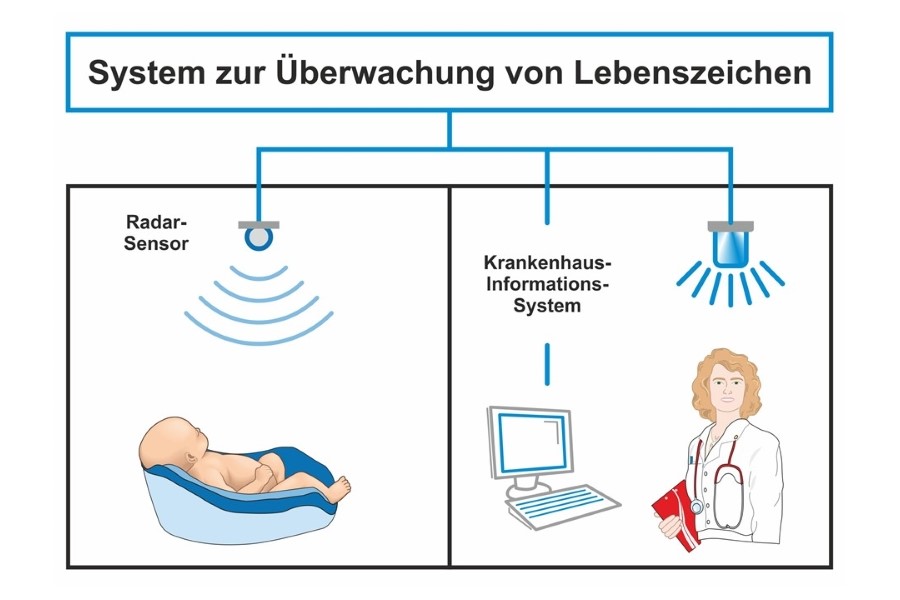

„Wir haben im „Hertz“-Projekt die Grundlagen für zwei Radar-Chips entwickelt, die bei sehr hohen Frequenzen von 120 und 300 Gigahertz arbeiten“, sagt Wolfgang Winkler und erklärt, dass aufgrund der großen Bandbreite sehr genaue Messungen durchgeführt werden können. Mit Partnern aus Industrie und Forschung will Silicon Radar die Forschungsergebnisse anwendungsorientiert zu einem „System zur Überwachung von Lebenszeichen“ weiterentwickeln. Weil die Radarsensoren klein, robust und kabellos sind und zudem eine extrem hohe Auflösung haben, können sie beispielsweise Herzschlag und Atmung von Menschen erfassen und deshalb gut in der Medizin und der Pflege eingesetzt werden. „Die Radarsensoren messen durch die Bettdecke und Matratze hindurch“, sagt Winkler. Damit eröffnen sich neue Einsatzmöglichkeiten etwa in Standard-Überwachungssystemen in Krankenhäusern wie auch in Frühwarnsystemen im privaten Bereich.