Mit Photostrom und Wasserstoff zur Energiewende

Sonnenlicht ist oft und immer kostenlos vorhanden. Innovative Technologien können mittels Licht Photostrom und Wasserstoff erzeugen. Nachwuchswissenschaftler aus Halle erforschen Materialien, die diese Prozesse effizient und kostengünstig gestalten.

„Wir gehen einmal im Jahr in Klausur“, sagt Professor Jörg Schilling und meint das nicht bezogen auf die gegenwärtig Corona-bewegte Zeit. Gerade noch Glück hatten er und seine Nachwuchswissenschaftler mit ihrer mehrtägigen Frühjahrsreise in das thüringische Mühlhausen. Schilling ist Direktor des Zentrums für Innovationskompetenz (ZIK) SiLi-nano an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Silizium und Licht stecken in dem Namen – und „nano“ als Hinweis, dass an sehr kleinen Materialien geforscht wird – rund 100-mal kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares. „Mittels Nanotechnologie können Silizium und andere Materialien ganz neue Eigenschaften erhalten“, sagt der Physiker. Dabei gehe es um Materialien, die einen Beitrag zur Energiewende leisten könnten. Das ZIK SiLi-nano wird vom Bundesforschungsministerium im Rahmen des Programms „Zentren für Innovationskompetenz: Exzellenz schaffen – Talente sichern“ gefördert. Doktoranden und Postdoktoranden aus aller Welt arbeiten hier zusammen – Physiker, Chemiker, Materialwissenschaftler. Die alljährliche Klausur ist gedacht zum gedanklichen Brückenschlag zwischen den verschiedenen Forschungsfeldern. Denn, so Schilling, der Weg zum interdisziplinären Denken führe über das gegenseitige Verstehen.

Kristalle mit photovoltaischen Eigenschaften

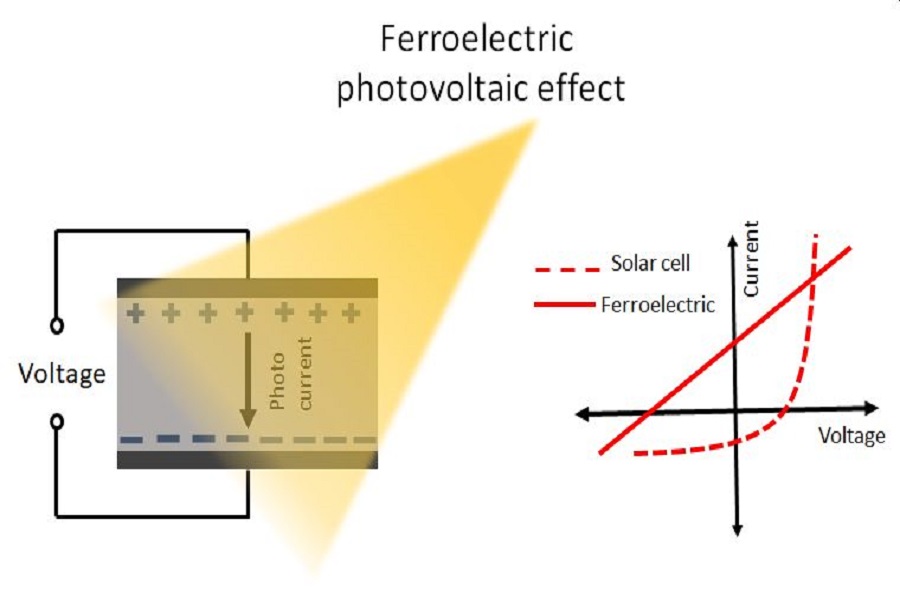

Die Forschungsgruppe „Light for High-Voltage-Photovoltaics“ unter Leitung von Akash Bhatnagar untersucht einen speziellen photovoltaischen Effekt, der insbesondere in ferroelektrischen Kristallen – also in solchen, die auch ohne ein äußeres elektrisches Feld eine elektrische Polarisation aufweisen – zu Photospannungen führen kann. Die durch Licht erzeugten elektrischen Spannungen können mehrere 10 bis 100 Volt erreichen. Allerdings, so Bhatnagar, werde von den meisten Kristallen nur blaues und ultraviolettes Licht mit sehr kurzen Wellenlängen absorbiert, so dass die Ausbeute des verfügbaren Photostroms noch zu gering ist. Ziel seiner Forschungsgruppe ist daher die Modifikation der Kristalle, um den absorbierten Spektralbereich des Sonnenlichtes zu erhöhen. „Unsere Forschungen weisen nach“, so Bhatnagar, „dass die Größe und die Richtung des Photostroms und die Polarität der erhaltenen Photospannung entscheidend von der Ausrichtung der Kristallstruktur abhängen. Des Weiteren konnten wir nachweisen, dass die Photoleitfähigkeit nach Bestrahlung der Kristalle über einen längeren Zeitraum erhalten bleibt.“ Dieses Phänomen sei bislang nur von Halbleitern bekannt, betont der promovierte Physiker. Ferroelektrische Materialien mit photovoltaischen Eigenschaften könnten in Mini- und Mikroladegeräten eingesetzt werden wie auch in ferroelektrischen Computerspeichern.

Photoelektrode erzeugt Wasserstoff

ZIK-Leiter Jörg Schilling betont die anwendungsorientierte Grundlagenforschung von SiLi-nano – auch im Zusammenhang mit der kostengünstigen und sauberen Erzeugung eines vielversprechenden Energieträgers der Zukunft: Wasserstoff. Juniorprofessor Wouter Maijenburg leitet die Gruppe „Light for Hydrogen“. Ziel der Forschung ist es, aus 1D-Nanostrukturen komplexe 3D-Nanostrukturen aufzubauen, die maximale Lichtabsorption und eine große Kontaktoberfläche für Wasser aufweisen, um die Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff effizienter zu gestalten. Speziell wird an Nanodrahtgeflechten geforscht, aber auch bekannte Solarzellenmaterialien werden auf ihre Eignung als Photoelektrode zur Wasserstofferzeugung untersucht. „Mit diesbezüglichen Erfahrungen bringen wir uns ebenfalls in das neue Verbundprojekt Neo-PEC der Fraunhofer Gesellschaft ein“, sagt Wouter Maijenburg. PEC ist abgeleitet von Photo Electro-Chemical. Dieses Projekt hat die Entwicklung von Prototyp-Modulen für die dezentrale Wasserstofferzeugung ohne teure Elektrolyse zum Ziel. Allerdings ist der aktuelle Wirkungsgrad der direkten fotoelektrochemischen Wasserspaltung noch zu niedrig. „Auch das Fraunhofer-Team forscht an neuen Materialien und Beschichtungen, um den Wirkungsgrad des Verfahrens zu erhöhen“, sagt Maijenburg.