Lama-Antikörper haben Geheimnisse

Zuverlässige Testsysteme sind die Voraussetzung für eine schnelle und zielgerichtete Therapie. „Camelide Antikörper“ wären für die Herstellung solcher Systeme genial. Deren Produktion im Labor war Ziel des gleichnamigen Forschungsverbundes.

Nepomuk, Ferdinand und Tyson sind Neuweltkamele und gehören zu den Lamas und Alpakas in der Herde der preclinics GmbH. „Die aus Südamerika stammenden Tiere sind handlicher und vom Charakter her umgänglicher als die Altweltkamele“, sagt Erik Schliebs und meint mit letzteren die Trampeltiere und Dromedare aus dem arabischen Raum. Schliebs leitet das Labor der Potsdamer Gesellschaft für präklinische Forschung, die ihre Kompetenzen in die Entwicklung von Arzneimitteln und Diagnostika einbringt. Unter entsprechender Auftragsstellung produziert preclinics unter anderem frische Blutprodukte, Plasma und Seren von verschiedenen Spezies. Das Unternehmen ist Partner der Initiative „Camelide Antikörper“, die das Bundesforschungsministerium bis vor kurzem gefördert hat. „Wir haben ein System zur Aufreinigung der Antikörper aus dem Blut von Kamelen entwickelt und sind in der Lage, Nanobodies biotechnologisch herzustellen“, sagt Schliebs. „Diese cameliden Antikörperfragmente bringen unseren Kunden eine Reihe von Vorteilen bei der Herstellung ihrer immunologischen Testsysteme.“

Klein, aber oho

Sämtliche Tests in der medizinischen Diagnostik aber auch in der Lebensmittelüberwachung basieren auf Antikörpern. Diese haben die Form eines Ypsilons mit zwei schweren und zwei leichten Ketten. Mit beiden „Armen“ binden sie sich an einen Fremdkörper, das Antigen. „Das Kamel besitzt zudem Antikörper mit nur einer schweren Kette. Diese können sich mit einem Arm binden und in tiefere Schichten vordringen“, sagt Pamela Holzlöhner. Testsysteme auf Basis camelider Antikörper würden so noch zuverlässiger funktionieren. Die Immunologin Holzlöhner leitete die InnoProfile-Transfer-Initiative „Camelide Antikörper“, die 2013 am Institut für Biochemie und Biologie der Universität Potsdam startete. Ziel war die Entwicklung von Technologien, mit deren Hilfe man die Antikörper von Kamelen biotechnologisch herstellen und in die Massenproduktion überführen kann.

Forschung braucht Geduld

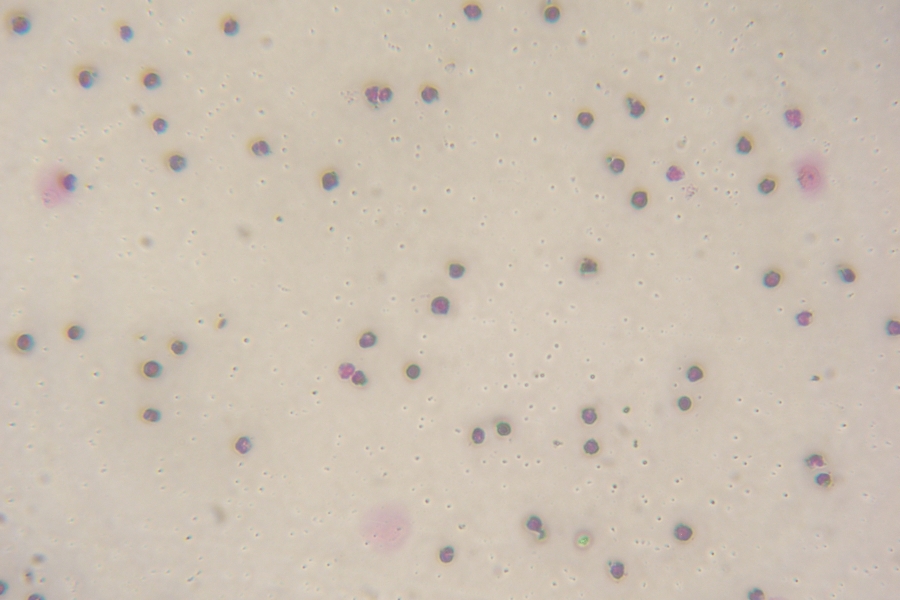

Die Potsdamer Nachwuchswissenschaftler hatten Nepomuk, Ferdinand und Tyson bald in ihr Herz geschlossen; deren Antikörper aber – das mussten sie in vielen Laborversuchen feststellen – lassen sich nicht so einfach produzieren und beliebig vermehren. Immer wenn es in die Massenherstellung ging, stoppten die B-Lymphozyten – das sind die Antikörperfabrikanten – die Produktion.

„Was einmal funktioniert hat, klappt möglicherweise erst viel später unter anderen Bedingungen wieder. Das muss man in der Wissenschaft akzeptieren“, weiß Dirk Roggenbuck, Immunologe und Geschäftsführer der Medipan GmbH aus Dahlewitz bei Berlin. Sein Unternehmen entwickelt und vertreibt medizinische Diagnostikprodukte hauptsächlich für Autoimmunerkrankungen. Neue Märkte u.a. im arabischen Raum könnte er sich mit Tests auf der Basis camelider Antikörper eröffnen. Denn deren Kette habe eine höhere Hitzebeständigkeit, die sich positiv auf die Haltbarkeit und Stabilität der Tests auswirke, sagt Roggenbuck.

Optimistische Signale kommen auch von Matthias Paschke, Direktor der Biologie Abteilung bei 3B Pharmaceuticals. Das Berliner Biotechnologie-Unternehmen entwickelte einen neuartigen Aufreinigungsprozess für camelide Antikörper, mit dem sich völlig neue Möglichkeiten für deren industrielle Herstellung insbesondere für therapeutische Anwendungen eröffnen. Die Forscher an der Universität Potsdam haben indessen ein FolgepProjekt aufgetan, in dem sie gemeinsam mit sifin diagnostics aus Berlin die Massenproduktion camelider Antikörper im Blick behalten.